三菱電機株式会社

「事業」「業務」「ものづくり」の三領域でDXを推進する三菱電機。同社は、部門ごとに分断されているデータ活用の取り組みを全社で束ね、「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」への変革を本格的に加速させています。そのカギとなるのが、データマネジメントとガバナンスの全社的な整備です。複雑かつ多領域にまたがるプロジェクトの中で、どのようにして全員の想いを反映した方針へとつくりあげたのか──。プロジェクトをけん引した三菱電機株式会社 DXイノベーションセンター 戦略企画部の浜田理恵様、武田明希子様、プラットフォーム設計開発部の古跡進様と、伴走支援を行った株式会社データ総研の伊藤洋一、埜村亮、鈴木綾華の各コンサルタントに話を聞きました。※記事中の所属・役職名は取材当時(2025年6月)のものです。

3つのDX領域が個別に推進された結果、共通基盤やルールが未整備のままであり、連携が難しい状態だった

各部門が独自にデータを管理しており、全社でのシナジー創出を妨げていた

全社的な体制構築に踏み切れず、データ活用のあるべき姿や全体方針が曖昧なままの状態が続いていた

全社横断の視点で、データマネジメントに関する共通認識を形成し、取り組みの土台を構築

循環型 デジタル・エンジニアリングと各DX組織の全体像を明確化することで、関係者間の理解を促進

対面での議論を重ねながら、組織を越えた温度感や意図の違いを丁寧にすり合わせ、当事者意識を醸成

全社で共有できる基本方針を策定し、現場への適用とデータ活用を根付かせる組織的な文化醸成へとつながる道筋を確立

テキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入る

テキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入る

——三菱電機様におけるDXの取り組みについてお聞かせください。

浜田様:

三菱電機では、「事業」「業務」「ものづくり」の3つの領域でDXを推進しています。私が所属するDXイノベーションセンターは、事業領域におけるデータ活用を担う組織として、2023年に設立されました。

ただ、これまでは部門ごとにDXを進めていたため、共通の基盤やルールが整備されておらず、全社的な連携には限界があったのが実情です。そうした中、同じ課題意識を持つメンバーと議論を重ね、「本当の意味でDXを実現するには、全社横断でデータマネジメントとガバナンスを整備する必要がある」という考えに至りました。

現在は、DXイノベーションセンターで、バーチャル組織データガバナンスオフィスを組成し、3つの領域をつなぐ役割を担い、各部門と連携しながら全社的な仕組みづくりを進めています。DXが一部の施策にとどまらず、企業全体に根付く「文化」として定着するよう、土台づくりに取り組んでいるフェーズです。

——全社横断のデータマネジメントに踏み出す際、苦労された点はありますか?

浜田様:

当社は、データを循環させて価値を生み出す「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」への進化を掲げています。これは、お客様から得られる多様なデータを活用し、社会課題の解決と価値創造のサイクルを循環させながら、お客様と共に成長していくという考え方です。

一方で、データガバナンスは「自由な取り組みを制限するもの」と受け取られることが多く、推進にあたっては社内の理解を得る難しさも感じていました。

そこで私は、「ガバナンスはブレーキではなく、安心して加速するための『ガードレール』」──崖から落ちないように道を整えることが、挑戦を支えるガバナンスの役割であることを伝えていきました。こうした意義を丁寧に共有することで、関係者の理解を得ながら、全社横断の取り組みを前に進められたと思います。

——データ活用において、どのような課題があったのでしょうか?

浜田様:

具体的には、各事業部門が個別にDXを進めた結果、データはサイロ化され、それぞれ異なるルールやフォーマットで管理されていました。グループ全体としてのシナジー、いわゆる「コングロマリット・プレミアム(多角化による相乗効果)」を発揮するには、これらのデータ資産を共通資源として活用できる体制が不可欠です。

とはいえ、現場には多くの課題があり、「どこから手をつけるべきか」すら明確でない状況でした。私たちだけで全体設計を描くには限界があると判断し、専門知識と実績を持つ外部パートナーに協力を仰ぐことにしました。そうして出会ったのが、データ総研さんです。

——数ある企業の中から、データ総研をパートナーに選んだ決め手を教えてください。

浜田様:

正直なところ、当初は「誰が本当のプロフェッショナルなのか」が分からず、まるで電話帳をめくるように「データ マネジメント コンサル」といったキーワードで検索し、複数の企業に問い合わせていました。

そんな中、伊藤さんのセミナーに参加する機会があり、その知見の深さと分かりやすい解説に惹かれました。さらに、著書も拝読し、他の関連書籍と比べても群を抜いて理解しやすかったことから、「この方にお願いしたい」と強く感じたんです。

その後、データ総研さんからご連絡をいただいた際に、ぜひ伊藤さんにご担当いただけないかと正式に依頼しました。結果的に快くお引き受けいただき、非常に心強かったですね。

伊藤:

三菱電機様は、初回の打ち合わせから、他のお客様の10倍以上の質問を投げかけてくださり、その熱量に圧倒されました。以降のディスカッションでも、課題に向き合う真摯な姿勢と、目指す姿への強い意志を感じ、「これまでにないレベルの全社方針や運用ルールが生まれる」と確信したのを覚えています。

——今回の取り組みは全社を横断するプロジェクトのため、関係者も多いのでしょうか?

浜田様:

そうですね。当社には、技術基盤・共創基盤・人財基盤・プロジェクト推進基盤の4つからなる、全社のデジタル基盤「Serendie(セレンディ)」があります。

各事業本部が持つデータをSerendieに集約することで、これまで把握できなかった他部門の動きや価値も見えるようになります。部門を越えてデータを融合することで、新たなビジネス価値を創出できるのが、Serendieの大きな強みです。

例えば、ビル事業が管理している昇降機データだけでなく、空調事業が管理している空調設備などの多様なデータをSerendieに集約することで、ビルマネジメントとしてデータを一元的に扱えるようになります。また、CARTKEN社の自動搬送ロボットとエレベーターのデータを連携させることで、ビル内のテナント利用者まで自動搬送を実現するといった活用も可能です。

今回の取り組みでは、Serendieを担当する事業・業務・ものづくりの各DX組織からのデータガバナンスオフィスのメンバーで約20名、またこれに加え、企業機密管理などのコーポレート部門や事業部門とも連携して進めています。

——具体的な進行プロセスを教えてください。

浜田様:

当初は「何かしらの方針やガイドラインを策定する必要がある」とだけ認識しており、どこから手をつけるべきかは不明確でした。そこでデータ総研さんに伴走いただきながら、「どの部分をお願いすべきか」という整理からスタートしたんです。

埜村:

まずは現状や課題を丁寧にヒアリングさせていただき、データ総研にて基本方針書と個別方針書のドラフトを作成しました。それをもとに、週1回の定例会でディスカッションを重ね、方針文書の内容を段階的にブラッシュアップしていきました。

——実際のディスカッションでは、どのような工夫があったのでしょうか?

鈴木:

印象的だったのは、方針を策定するにあたって「言葉の定義」に真正面から取り組まれていたことです。多くの企業では「データマネジメント」「ガバナンス」といった抽象的な枠組みから議論を始めることが多いのですが、三菱電機様では例えば「データ活用」「データ利用」「データ提供」「データ統合」「データ共有」といった、より実務に即した具体的な用語を一つひとつ定義されていました。具体的には、「データ活用」は「データ利用」と混合しやすかったため、「データ活用とは、意思決定の精度向上を目的に、情報要求に基づいたデータ分析手法の確立、業務プロセスへの組み込み・改善までの一連のプロセスを指す」と言うように定義しました。

関係者全員の共通認識を築いていく姿勢は非常に印象的で、「文化としてのデータ活用」を根付かせる土壌づくりだったと感じています。

伊藤:

用語の定義を積み重ねていくことは、全社方針を策定するうえで非常に重要なステップです。なぜなら、共通認識が一体感を育むからです。

また、関係者が多いプロジェクトでは、それぞれの立場や目線の違いをしっかり把握することも必要になります。三菱電機様の取り組みでも、それらを踏まえたうえで、どの視点を基準にすべきかを意識しながら調整を進めていきました。

——プロジェクトを進める中で、関係者の認識がひとつになったと感じた場面はありましたか?

埜村:

初期段階では、関係者それぞれが「何を、誰に向けて記載するべきか」という認識に、ばらつきがある状態でした。しかし、「循環型 デジタル・エンジニアリングの全体像」と「それを支える3つのDX領域の関係性」を整理した資料をきっかけに、みなさんの認識が共通の方向にまとまった感覚がありました。

そこからは、明確になった方針をいかに効果的に可視化するかという、「見せ方」の議論へと進みました。このタイミングが、方針書策定における大きな転換点だったと感じています。

武田様:

私もその場面は、すごく印象に残っています。データ総研さんが示してくれた構成案によって、「こう見せれば伝わる」という全体の共通理解が一気に進んだんです。

「循環型 デジタル・エンジニアリング」をデータの文脈に落とし込んだ時に、「3つのDX領域をどのように連携させ、いかにお客様への価値提供につなげるか」という構造が、より明確になりました。その結果、社内での議論も整理され、プロジェクトの推進力が大きく高まったと実感しています。

——他にも印象に残ったことがあれば教えてください。

埜村:

関係者も多く、領域も多岐にわたるプロジェクトでしたが、武田様の方針書の設計・レビューの進め方が非常に秀逸でした。具体的には、3週間のスプリント形式での進行です。まず初週に概要説明を行い、2週目にディスカッション、3週目に修正に対するディスカッションをしていきました。

非常にタイトなスケジュールであり、チャレンジングな試みではありましたが、武田様含め、レビュー担当者の皆様にもご尽力いただくことで、非常にスムーズに進めることができました。

私たちの中でも、「今後の進め方はこの形式でいこう」という、ひとつのモデルケースになったほどです。

——他にも印象に残ったことがあれば教えてください。

伊藤:

初期の戦略や方針を決める段階では、関係者全員の意識をすり合わせることが欠かせません。そのため、オンラインではなく、できるかぎり対面で進めたいとお伝えしていました。

ひとつの場を共有しながら顔を合わせて話すことで、表情や反応に表れる温度感や意図の違いを、丁寧にすり合わせられます。全員が当事者として議論に向き合える場づくりが、プロジェクトの推進力を大きく左右すると感じています。

浜田様:

まさにその通りだと思いますね。データ総研さんに作成いただいたドラフトの原型をとどめないほど、議論を重ねることもありました(笑)ただ、私はそれがとても大事だと思っています。

当初は、データ総研さんが同席する場でないと議論が進まなかったのですが、「私たちのデータ活用はどうあるべきか」というテーマで社内でも対話を繰り返すうちに、徐々に意識がそろっていきました。

また、策定した方針を事業部門に展開する際も、データ総研さんに同席いただき、思いや背景も合わせて対面で伝えることもしました。

——他にも印象に残ったことがあれば教えてください。

浜田様:

データを適切に取り扱いつつ、積極的に活用して価値を生み出していくという私たちの姿勢や熱意を対外的に示すべく、「データ活用宣言」を制定し、当社CDO(Chief Digita Officer)・CIO(Chief Information Officer)名で社外に公開しました。また、「データ活用マネジメント基本方針書」を策定し当社グループ内に展開しました。この二つには、私たちが目指すべきデータ活用の姿、つまりポリシーが込められています。

いずれも、データ総研さんの伴走により、関係者全員の想いを丁寧に反映させた内容です。「魂を込めた」と胸を張れる内容に仕上がったと自負しています。

——次は、どのようなステップを想定されていますか?

古跡様:

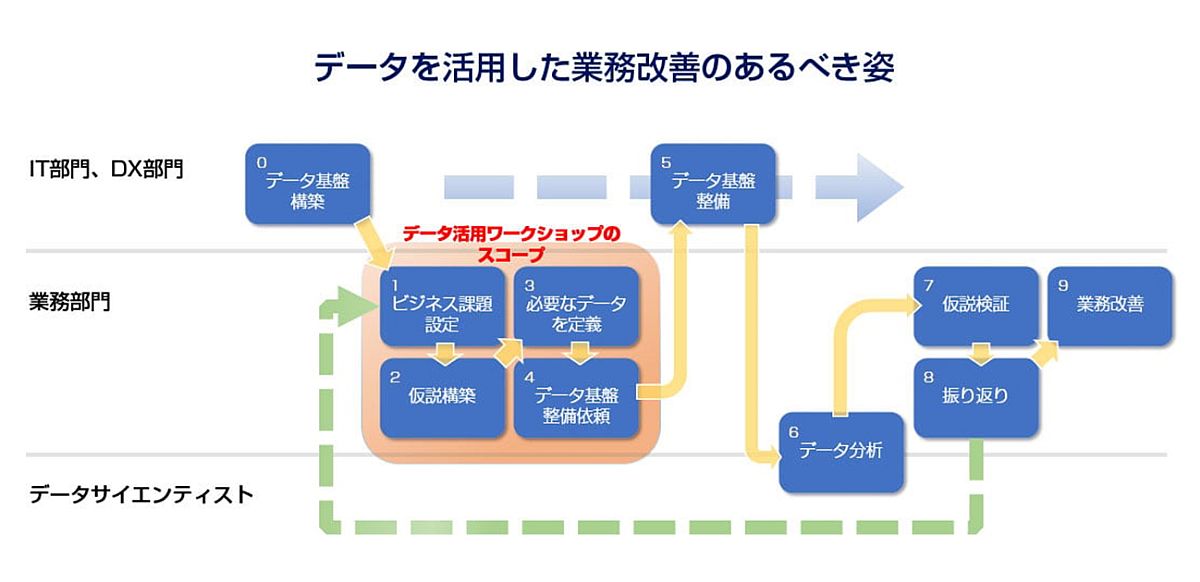

ここからは、策定した指針をいかに運用に落とし込み、現場へ浸透させるかが問われます。データ基盤そのものに価値があるのではなく、それを活用して業務改善や付加価値の創出につなげてこそ、本来の意味を持つと考えます。

そのため、組織体制やツール整備に加えて、「誰が」「どのように」活用を担っていくのか、役割設計まで含めた総合的な運用体制を構築していきます。

埜村:

古跡様のおっしゃる通り、大切なのはルールが現場で機能し、ビジネスにつながっていくことだと思っています。現在は、具体的なユースケースの作成を進めながら、各種方針文書の適用とデータ活用文化の醸成を目指しています。

——今後の展望と、データ総研へ期待することをお聞かせください。

浜田様:

今後は、策定したポリシーを海外拠点にも展開し、グローバルに浸透させていきます。また、AIをより積極的に活用していくうえで、「いかに質の高いデータを蓄積・管理できるか」がきわめて重要です。

例えるなら、AIにとってのデータは「ご飯」だと思っています。質の高いデータ(=美味しいご飯)なくして、良い結果は得られないと思うんですよね。その意味で、AI時代に即したデータマネジメントの高度化にも意欲的に取り組んでいきたいと思います。

私たちが目指すガバナンスは、単なるルールの遵守ではなく、ビジネスを安心して加速させる「基盤」です。今後もデータ総研さんには、攻めに転じるガバナンスを共に築くパートナーとして、伴走いただけることを期待しています。

伊藤:

ありがとうございます。三菱電機様には日本や世界のものづくり産業をけん引する存在として、データ駆動型経営を実践するリーディングカンパニーとなることを心から願っています。

製造業全体に共通する課題を、三菱電機様が先陣を切って解決していくことで、社会全体への大きな貢献にもつながると強く感じています。

データ総研はその中で、「データを活用して利益を生む仕組み」と「現場の業務改善」をつなぎながら組織文化を醸成し、人的資本経営にも貢献していく。そんな未来を一緒につくっていけたらと思います。

浜田様:

当社のデジタル基盤Serendieの名称は、偶然の巡り合いがもたらすひらめきを意味する「Serendipity(セレンディピティ)」と、三菱電機が目指す「循環型 デジタル・エンジニアリング(Digital Engineering)」を掛け合わせた造語です。

まさに今回のデータ総研さんとの出会いも、私たちにとってはひとつのSerendipityだったと思います。

会社名:三菱電機株式会社

代表者:代表執行役 執行役社長 漆間 啓

設立:1921年1月15日

事業内容:

重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器などの製造・販売

URL:https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/

企業概要:

三菱電機株式会社(Mitsubishi Electric Corporation)は、本社を東京都千代田区丸の内に置く大手総合電機メーカー。連結売上高約5.5兆円、連結従業員数約15万人、グループ会社数224社を擁し、社会インフラ、エネルギー、防衛・宇宙、工場自動化、車載、空調・家電、情報システム、半導体など幅広い事業を展開。更なる事業発展と社会・環境貢献に向け、リスクを恐れず新たな発想で価値を創出するイノベーティブカンパニーへの変革に取り組んでいる。

ジール様でご導入いただいているデータモデリングスタンダードコース【入門編】は、データマネジメントの実践に欠かせないコアスキルである「データモデリング」の基礎を学びます。洗練された方法論に基づく学習プログラムに仕上げているため、初学者でも技術習得が容易な内容となっています。

詳細はこちら

https://jp.drinet.co.jp/school/standard-entry

・データ活用概論

データ活用の方法の講義

・演習1:仮説を立ててみる

仮説検証型アプローチの演習

・演習2:データモデルで表現してみる

演習1で考えた内容をデータモデルで表現する演習

・まとめ

データ活用・データマネジメントの関係の解説、講義の振り返り

データマネジメント・コンサルティングに関する

課題・お悩みはお気軽にご相談ください。

Copyright © DRI, All Rights Reserved