IT部門をデータ活用を推進する組織へ変革

1965年創業のフェリシモは、ファッションや生活雑貨などのカタログ通信販売で広く知られています。現在は、色・柄・デザインの違う商品が毎月1回届く「定期便」だけでなく、フェリシモの世界観を直接体験できる飲食業や店舗、ミュージアムまで幅広く事業を展開。

業態も販売チャネルも多様化したことで、データを活用した顧客理解が必要になってきました。その中で、課題として浮かび上がってきたのがIT部門のデータに対するマインドセットでした。この課題を解決するために、データ総研の「データ活用ワークショップ」を採用いただきました。

株式会社フェリシモ ビジネスプラットフォーム本部 IT推進部部長の山下直也様と、ワークショップの企画、講師を担当したデータ総研の伊藤洋一シニアコンサルタントマネージャが語り合いました。

課題:

これまでIT部門の主な役割はシステム開発であったが、今後はデータ活用の推進も求められていた。そのため、メンバーの「データに対するマインドチェンジ」が必要であった。

解決策:

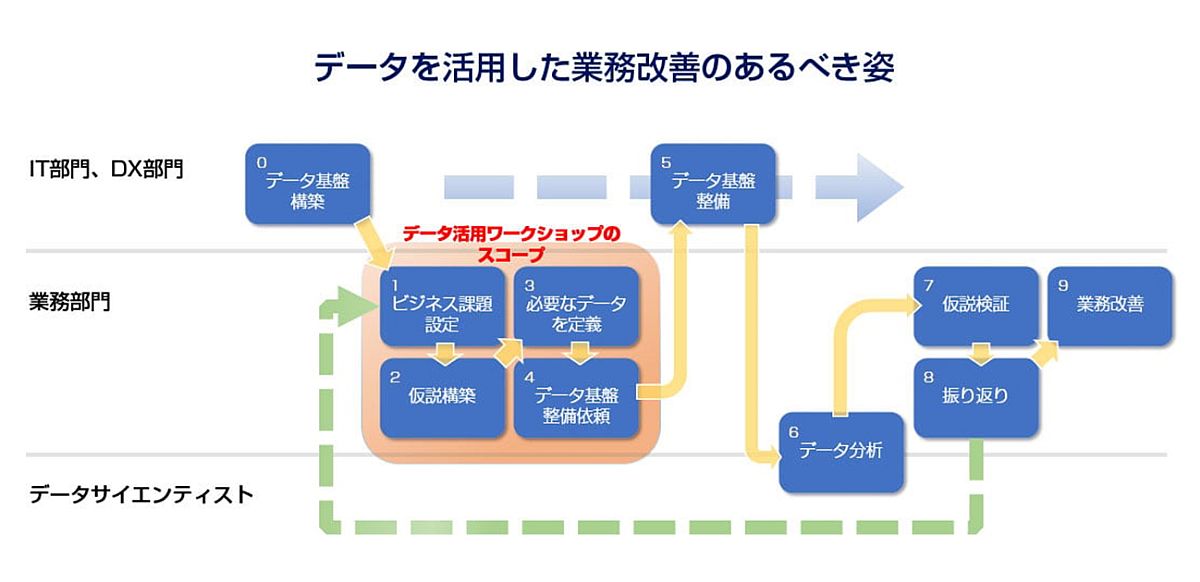

「データに対する考え方を整理する」、「『IT部門が全体のデータを見られる立場にある優位性』を再認識する」、「データの持つ業務的な意味やデータ同士の繋がりを把握しているIT部門だからこそできる提案があり、それを出すための考え方を理解する」の3つをテーマにしたワークショップを実施した。

効果:

データは「単にシステムが処理するもの」ではなく、「業務とシステムを橋渡しする存在である」ことに気づき、事業を俯瞰した目線でデータ捉えることができるようになった。

課題:

IT部門でもデータのビジュアル化を進めていたが、業務の全体像理解や仮説構築が弱いため、アクションにつながるためのダッシュボード設計が出来ていなかった。

解決策:

小売業の経営戦略を踏まえた仮説構築をするグループワークを実施し、求められるデータ活用のためのプロセスを疑似体験した。

効果:

経営戦略とデータのつながりやデータ活用のための仮説構築のイメージができた。

課題:

データ活用において、IT部門、マーケティング部門の連携がうまくとれておらず、サイロ化や重複によるデータ品質の低下が発生していた。

解決策:

データ分析基盤の再構築プロジェクトでは、IT部門とマーケティング部門が共同で取り組む体制にした。

効果:

データ分析・活用を進められる組織の基礎ができた。

テキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入る

テキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入る

——フェリシモは、通販会社の中でも独自性の高い商品を展開されています。自社で商品の企画から販売を有しているビジネスで「500色の色えんぴつ」やクラゲの美しさをリアルに再現した「クラゲ傘」といったヒット商品を連発していますが、どういった開発やマーケティングをされているのでしょうか。

山下様:

「パッションドリブン」と呼ばれることもありますが、事業性・独創性・社会性の3つが同時実現する領域で、社員が情熱的になって、企画や商品を生み出すのがフェリシモの特徴であり、大きな強みとなっています。

伊藤:

「500色の色えんぴつ」は非常に有名ですが、20カ月にわたって25色の色鉛筆をお届けするというユニークさは、確かにパッションを起点としないと生み出せないかもしれません。価値観の多様化が急速に進んでいますが、時代を先取りしているといえそうです。

山下様:

長年にわたってオリジナル企画商品を毎月お届けする定期便事業を展開していますが、生活者の多様化に合わせ、現在「クラスター&トライブ戦略」を打ち出しています。ニッチながら確実にファンがいる商品やサービスを展開しようというもので、1つで大きな売り上げを目指すのではなく、多数のクラスターをつくろうというものです。

伊藤:

クラスターは群れ、集団という意味ですが、そこにとどまらずトライブ、つまり共通の興味・関心やライフスタイルを持つ集まりをつくろうというわけですね。猫好きの注目を集めるフェリシモ「猫部」は、動物愛護に関する基金付きの商品をヒットさせるなど、社会とのつながりを深めているのが印象的です。こうした戦略を改めて打ち出しているのは、昨今のEC市場規模の急拡大にも関係しているのでしょうか。

山下様:

これまで実店舗のみを展開していた企業もECに参入するなど、プレイヤーは非常に増えました。その中で独自性を出すとともに、フェリシモが目指す「永続的で発展的なしあわせ社会の創造」につなげたいという思いが、「クラスター&トライブ戦略」として結実した形です。

——パッションドリブンな姿勢と「クラスター&トライブ戦略」には非常に親和性があると感じます。一方で、データ活用との兼ね合いが難しそうですが、そのあたりはいかがでしょうか。

山下様:

システム上の問題もあり、基幹システム以外のデータ活用はあまり進んでいなかったのが実態です。マーケティング部門にてデータ分析基盤をオンプレミス環境に構築し運用していましたが、基幹システム以外のシステムとのデータがうまく連携できていませんでした。そのため、基幹システム以外のデータは、データソースから直接データを抽出する必要があり、かつデータの加工・変換は人力でそれぞれ行っていたので工数もかさんでいました。結果、データ品質はどうしても低くなりますし、活用スピードも上がらなかったのです。

伊藤:

フェリシモ様は、かなり早い次期にインターネットビジネスにも参入されたそうですね。先進的だからこそ、システムの構造問題が起こったと推察します。

山下様:

確かにシステム化への取り組みは早かったと思います。1980年代からホストコンピュータを導入し、ECサイトは1997年に開設しました。基幹システムの上に、インターネットビジネスを新たに構築し、周辺に拡張システムを次々とアドオンしていった形になりました。結果として、業務は回せるのですが、データ連携がうまくできず、部門別にサイロ化してしまったのです。

伊藤:

部門別に施策を打つ合理性はもちろんあると思いますが、消費行動が大きく変化している今、顧客との接点を作るため、部門間連携したうえでデータを活用する必要性が高まってきたということですね。

山下様:

従来は、紙のカタログだけ、インターネットだけといった具合で、チャネルがある程度固定化されていました。でも今は、お客様も複数のチャネルを使い分けてご利用されるように、オムニチャネル化しています。チャネルや商品毎に分析していた今までのスタイルから、お客様軸でチャネルや商品を横断した横ぐしでの分析やデータ活用の必要性が高まってきました。ちょうどオンプレミス上のデータ分析基盤がEOLを迎え、マーケティング部門からインフラのリプレイス相談があったのですが、良いタイミングだと捉え、データ分析基盤のアーキテクチャ及びデータモデル構造の刷新をしつつ、組織やマインドセットの変革を見据えて、データ基盤構築のプロジェクトを立ち上げました。

——インフラの整備というハード面の見直しにとどまらず、組織とマインドセットというソフト面の改革にも踏み込んだわけですね。具体的にはどのように進めたのでしょうか。

山下様:データ分析基盤はオンプレミス上で構築されていましたので、まずはクラウド化しました。今後は、連携すべきシステムやサービスが増え、データ量自体も増加することは明らかだからです。またRDBなどの構造データだけではなく、非構造データも取り扱えるよう、データレイク・データウェアハウス・データマートの三層構造を設計しました。今後IF開発の増加に備え、IF開発の内製化のため、データの加工・変換に関してはスクラッチでの開発をやめて、ETLツール(※)を導入しました。また、インフラ課題を起因としたデータ分析基盤のアーキテクチャの変更だけだとIT部門のみの取り組みになってしまいますので、データ分析基盤の再構築プロジェクトという枠組みへ格上げし、IT部門とマーケティング部門との協同体制にしました。

※ETLツール:社内外に散在するデータを活用しやすいよう収集し、用途に応じて変換・加工・送出するツール

伊藤:

協同体制で取り組むことで、サイロ化を防ぐ組織づくりの下地をつくったのですね。データの品質が一定に担保できるETLツールの導入で、データを活用しやすい仕組みをまず整えたのも効果的だと感じます。

山下様:

同時に取り組んだのが、データのビジュアル化です。先ほども申し上げたように、フェリシモはパッションドリブンの文化が根付いていることもあり、数字に対する反応が若干薄いんですね。Excelの表で数字が並んでいるよりも、グラフ化したほうが伝わるといいますか、ビジュアル化することで、気づきやすく豊かな発想が生まれることを期待した施策になります。

ただ、実際にビジュアル化を進めて気づいたのが、その発想をどう生かすかが重要ということでした。いわば仮説思考を持たないと、分析したデータをもとに浮かんだ発想を生かすことはできません。とりわけIT部門は、エンジニア経験が長く、ITのスペシャリストである反面、事業部門やマーケティング経験が非常に少ない体制でした。

伊藤:

長年、フェリシモ社内でスクラッチの開発に取り組んでこられた方が多いのですね。

山下様:

弊社の場合、基幹システムを中心にシステムの規模が大きく、システムごとに担当が分かれています。そのため、各システムのロジックや設計には強い一方で、システム全体のデータの流れだったり、担当外のシステムがどのように使われているのかの理解が弱い部分がありました。そのため、全体の業務としてどんな必然性があるのか、どんな仮説が考えられるのかといったことに対して、なかなか着想が出来ません。

伊藤:

IT開発は要件定義に合わせて実施していくわけですから、仮説ベースではなく事実ベースで考える習慣がついているのはよくわかります。データについても、活用するものではなく、システムが処理したものと捉えるかもしれないですね。

山下様:

我々IT部門の役割がシステム開発・保守・運用ですので、どうしても、「データの活用=システムを稼働させること」と考え、マスタデータとトランザクションデータの関係性をプロセス中心で考えているメンバーが多くいました。

伊藤:

マスタデータ、トランザクションデータはもちろん大切ですが、データ活用では、トランザクションデータを集約した情報系データも重要ですよね。

山下様:

データ活用を推進していくうえで、システム開発に長年携わったメンバーをプロセス中心のアプローチからデータ中心のアプローチに切り替え、事業活動においてのデータ活用の着想・仮説力の強化を行いたい、と考えていたとき、データ総研さんと出会うことができたんです。

——どういうきっかけでデータ総研を知ったのですか?

山下様:

どうしようか困っていたので、シンプルに「データ活用 組織」でネット検索をしたんです。そうしたら、データ総研さんのオンラインセミナーの案内が目に止まったので、受講してみたんです。そうしたら、データマネジメントを非常にわかりやすく体系立てて説明されていて、本当に腑に落ちたんですね。組織づくりの支援も幅広く豊富にされていることが伝わってきて、それから何度もオンラインセミナーを受講しました。

――その後、データ総研の「データ活用ワークショップ」を利用されましたが、決め手はなんだったのでしょうか。

山下様:

データ総研さんのオンラインセミナーを受講して、IT部門のメンバーにも響くのではないかと思ったのが大きいですね。IT畑の人は皆さん同じだと思いますが、基本的に堅牢な「止まらないシステム」をつくることをミッションとしていますので、運用に堪えない設計や思想の「絵に描いた餅」はなかなか受け入れられないんです。

その点、データ総研さんは、理想論や一般論だけではなく、企業独自のシステムや文化がある組織の中でどう回していくかという非常に泥臭く、実践的な部分を大切にされています。データマネジメントを通じて事業会社の中での組織の在り方や、それぞれの役割・期待する価値についても、わかりやすく整理をされておりました。しかも講師の方々は、伊藤さん含めITエンジニア出身が多いので、IT部門メンバーとも共通言語で対話が出来るのではないかと期待しました。

伊藤:

ありがとうございます。ITエンジニア出身で良かったです(笑)。実際、私自身の経験を振り返っても、ITエンジニアはなかなか上流工程に踏み込めませんし、自らの仕事が事業戦略やマーケティングとどう関わるのか見えにくいところがあります。でも、仮説思考を取り入れれば、データ活用の意味が理解できますので、より事業戦略に即したシステムやアプリケーションの開発に役立つと確信しています。

――データ活用ワークショップは、具体的にどのように実施したのでしょうか。

山下様:

IT部門メンバーのデータに関するアプローチの変更、マインドチェンジを促すのが目的でしたので、それに合わせた内容にしていただくようお願いし、オーダーメイドで構成いただきました。2日間、各3時間30分で実施し、1日目は「知識編」としてディスカッションを中心に、2日目は「実践編」としてグループワークを行いました。最初にIT目線から事業目線への切り替えインパクトが欲しかったので、まず「データとは何か」という話をしていただきましたが、気づきを得たメンバーが非常に多かったようです。

伊藤:

「データに対する考え方を整理する」、「『IT部門が全体のデータを見られる立場にある優位性』を再認識する」、「データの持つ業務的な意味やデータ同士の繋がりを把握しているIT部門だからこそできる提案があり、それを出すための考え方を理解する」の3つをテーマにしました。内容は、山下様と何度もやりとりを重ねてつくりあげました。最初にデータについての認識をしっかりご提示することと、グループワークで似た業種のユースケースを学べるようにというリクエストをいただきました。

山下様:

ユースケースにふれることで、事業視点によるデータ活用がどういうものかを考える機会が欲しかったんです。私たちが共感しやすい小売業の経営戦略を踏まえたユースケースを設定いただいたおかげで、体験的に学ぶことができました。

――ワークショップに参加したIT部門メンバーの反応はいかがでしたか?

山下様:

若手からベテランまでIT部門の開発に携わるほぼ全てのメンバーが参加したのですが、最初の「データに対する考え方を整理する」については、POA(プロセス中心アプローチ)とDOA(データ中心アプローチ)の違いをわかりやすく説明いただいたのが非常によかったですね。主人公が変わると目線が変わるといいますか、データとプロセスを置き換えるという論理的な説明は、「あ、そうか」といった気づきを得ているなと見ていて思いました。

伊藤:

システム開発では業務フローをまず書き出しますから、プロセス中心のアプローチなんですよね。それをデータに置き換えることで、視点を変えるのが狙いでした。終了後のアンケートで「データは業務とITの架け橋」「データは業務とシステムをとりもつ存在」といった回答があるなど、IT部門の目線ではなく俯瞰した目線になっていることや、仮説の大切さに気づいたことが窺えました。

山下様:

今までにない考え方で、イメージしやすかったですね。ワークショップを1回受けただけで完全にマインドチェンジできるとはさすがに思っていませんが、終了後のアンケートを見るときちんと理解しているので、手応えを感じています。長年エンジニアをしていると、自分の型が出来ていて、なかなかやり方を変えるのも難しかったりするのですが、「そういう考え方もあるのか」と自分達だけでは難しいマインドチェンジや気付きのきっかけになりましたね。

伊藤:

社歴の浅いメンバーと中堅どころ、ベテランをあえて混合させたグループ分けを希望されました。年齢だけでなく役割でのコミュニケーションギャップがあったためとお聞きしましたが、ワークショップ後に何らかの変化はありましたでしょうか。

山下様:

ワークショップ後は共通言語として事業目線のキーワードが使われるようになるなど、メンバー間の関係性に変化が出ています。また、以前は依頼を受けたらそのまま開発に入っていましたが、ワークショップ後は「何のために開発するのか」といった、より上流工程の部分を事業部門と目線合わせするミーティングが自然発生的に実施されるようになりました。

――ワークショップにおけるファシリテートや、アンケートの取りまとめ、レビューなど、データ総研に対する評価をお願いします。

山下様:

本当に期待以上のワークショップでした。ワークショップ中は各グループに入ってうまくファシリテートいただきましたし、終了後のレビューでは、ワークショップ中の言動やアンケートの回答を踏まえ、各メンバーのデータ活用における「適性」も提示してくれたんです。この人はデータアーキテクト、この人はデータスチュワードといった具体的な職種も示してくれたので、タイミングを見て私から各メンバーに伝えるようにしています。そうすると想像以上に喜んでモチベーションもあがっていて……。これは予期せぬうれしい反応でしたし、今後の組織体制やメンバーの役割拡大を促す際の参考書としても非常に有用だと思っています。

伊藤:

レビューで「適性」をお示ししたのは、“次のステップ”につなげてほしいという思いがあります。ワークショップをきっかけとして、フェリシモ様がデータ活用を活性化できる組織になるのが最も望ましいことですし、私自身が教育学を専門としていることから、人材育成やキャリア自律に貢献したいという強い思いがあります。フェリシモ様と同じように、なかなか仮説思考になれず、うまくデータ活用ができないとお悩みの企業が増えていますので、今回のものをベースに新たなワークショップを2023年10月にリリース予定です。

DXを成功に導くためのデータ活用ワークショップ~業務ユーザ主導の業務改善アプローチ~

詳細はこちら

https://jp.drinet.co.jp/school/data-utilization

山下様:

確かに、私たちと同様に事業経験がなくて経営戦略や事業戦略とのつながりがイメージできなかったり、仮説を立てるというニュアンスが腑に落ちなかったりするIT部門の方は多いのではないかと思います。データ総研さんのワークショップは、そうした課題を克服するデータ活用の疑似体験として最適ですし、完全なマインドチェンジとまでいかなくても、視点をずらして固定観念を破るきっかけとして非常に有益だと思います。私たちは少数精鋭ではなく、IT部門全体の取り組みとして実施しましたが、マインドチェンジという観点では、より効果的だった感じています。チーム単位、組織単位で参加されることをおすすめします。

伊藤:

ありがとうございます。データ総研では、コンサルティング、教育研修、ワークショップを通じ、みなさまが有効にデータ活用できるような支援に力を注いでいきます。今後ともよろしくお願いいたします。

引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る

引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る引用入る(○○氏)

会社名:株式会社フェリシモ

代表者:代表取締役社長 矢崎和彦

設立:1965年5月

事業内容:ダイレクトマーケティング事業

URL:https://www.felissimo.co.jp

企業概要:

自社企画商品を中心に、カタログやWebなどを通じて販売するダイレクトマーケティング事業を展開。ファッションから生活雑貨、手づくりキットまで幅広く手がけている。「しあわせ社会学の確立と実践」を経営理念に掲げており、社名は「最大級で最上級のしあわせ」の意味。東証スタンダード市場に上場。連結従業員756名(2023年2月末現在)。

フェリシモ様へ提供したワークショップをベースに、業務部門対象のワークショップを2023年10月にリリースしました。

詳細はこちら

https://jp.drinet.co.jp/school/data-utilization

【受講者の達成目標】

データ活用のサイクルを学び、疑似体験することで、データ活用のための適切なデータ要求ができるようになる。

【受講対象者】

・データ活用をこれから始める業務部門のリーダー、メンバー

・データ活用をしているものの成果がでない業務部門のリーダー、メンバー

・業務部門に対し、データ要求の方法やデータ活用の方法を伝えたいIT部門/DX部門

【内容】

データ活用を実践するために必須となる以下の項目

1.ビジネス課題の設定

2.仮説構築

3.必要なデータを定義

4.データ基盤の整備を依頼

を、講義と演習を通じて理解できるような構成となっています。

・データ活用概論

データ活用の方法の講義

・演習1:仮説を立ててみる

仮説検証型アプローチの演習

・演習2:データモデルで表現してみる

演習1で考えた内容をデータモデルで表現する演習

・まとめ

データ活用・データマネジメントの関係の解説、講義の振り返り

データマネジメント・コンサルティングに関する

課題・お悩みはお気軽にご相談ください。

Copyright © DRI, All Rights Reserved