パーソルキャリア株式会社

人材サービス企業のパーソルキャリアでは、新卒・中途採用支援や組織・人材を起点にした経営課題解決支援など、様々なサービスを提供しています。法人顧客へのよりよいサービス提供を目指すなかで見えてきたのが、サービスを横断したデータ活用の必要性でした。そこで、全社的なDX推進の1つとして、法人データ基盤の整備を挙げ、活動を進めてきました。これまでの活動について、プロジェクトの企画推進を担当したパーソルキャリア株式会社 クライアントP&M本部 リードストラテジストの 田中 麻衣子様と、コンサルティングを担当したデータ総研エグゼクティブシニアコンサルタントの伊藤 洋一、コンサルタントの野原 万葉、山本 杏菜に話を聞きました。

データドリブンな法人営業を目指しているが、データが整理されておらず、使いたいデータにすぐアクセスできない

データがサービスごとに縦割り化しており、横断的な活用が難しい

「データを資産として管理する」データマネジメントを実現したいが、どこから始めればよいか分からない

データモデリング研修を通じ、データモデリングに必要な知識をインプット

システムの入力画面や業務有識者へのヒアリングをもとに、データの業務的な意味を紐解くデータモデリングを実施

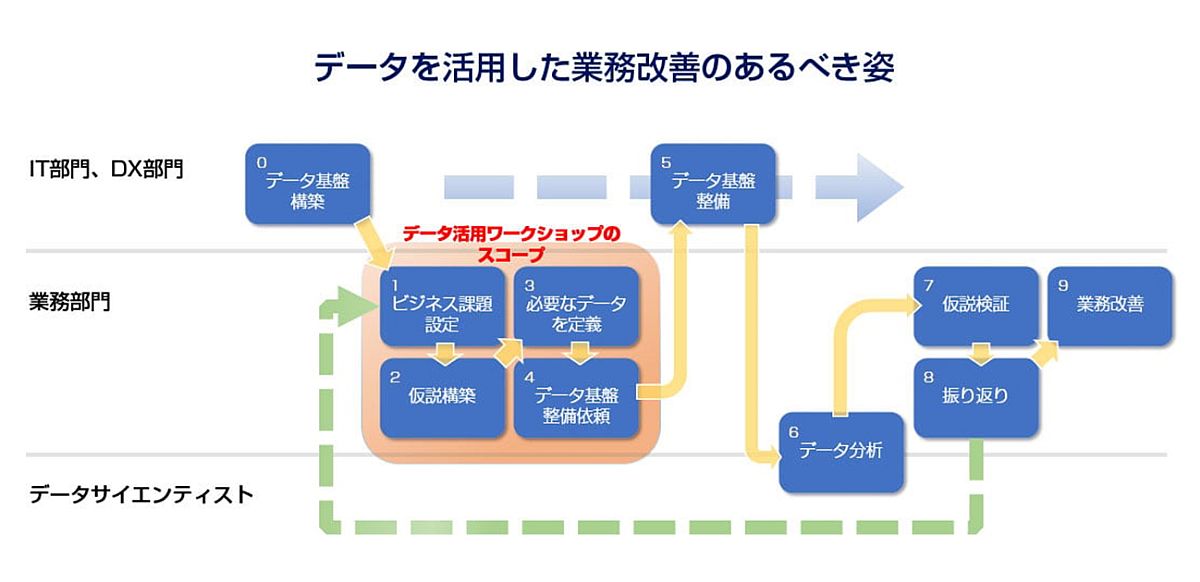

様々なサービスを横断したデータ活用で、よりよい提案を目指す

テキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入る

テキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入るテキスト入る

——田中様が所属されている「クライアントP&M本部」とはどういった役割の部署なのでしょうか?

田中様:

クライアントP&M本部は、法人顧客に向けたサービス展開をデジタルの側面からサポートする部署です。例えばdodaという転職サービスの中には、エージェントサービス、求人広告サービス、スカウトサービスなど様々なサービスを内包しています。これまでは個別のサービス最適でやってきたところがありますが、お客様によりよいサービスを提供するために複層的なサービス展開を目指して支援しています。

データもサービスごとに縦割りになっていたため、全社で統合したうえで、「どう活用すればよいのか」、「だれがデータを持っているのか」、「不要なデータはないか」などを横断して検討するのも私たちの役割です。

——データについてどのような課題があったのでしょうか?

田中様:

データを活用すると言っても、データが整理しきれていませんでした。また、使いたいデータがあっても、調査だけで長いと数ヶ月かかってしまうような状態でした。私自身もストラテジストとして入社し、データ分析やBIのダッシュボード作成などを担当していましたが、1つの指標の定義を作成するだけでも、いろいろな人に確認しなければ進まないような状況で、問題を感じていました。

この状況を改善するために、ダッシュボードの整理をしたいと上長に相談した際に出てきたのが、「データマネジメント」というキーワードでした。

——そこからデータマネジメントの取り組みを進めることになったのでしょうか?

田中様:

データマネジメントのなかでも、特に「データは資産として管理しなければならない」という考えに強く共感し、当社に必要だと思うようになりました。

DXを統括する部門からデータ総研を紹介してもらい、現状を相談して、なにから始めればよいのかを整理してもらって、歩みだした形です。

伊藤:

同じくデータマネジメントの取り組みを進めようとしている人事本部 HRDXグループとの打ち合わせに田中さんが見学にいらしたのを覚えています。そこで、「ぜひクライアントP&M本部の支援も」というお話をいただきました。

状況を伺って、基本方針策定やガイドラインなどについてひと通り説明したうえで、データモデリングから始めることを提案しました。データ活用のための指標や目的もはっきりしていましたから、データモデリングやデータ定義の解明からスタートしたうえでデータマネジメントを考える、という提案です。そして、最初のステップとしてデータモデリング研修の受講からお願いしました。

——データモデリング研修はいかがでしたか?

田中様:

2023年6月に受講しましたが、正直、すごく大変でした。小売業を題材とした宿題が出るのですが、業種が違うこともあって目安時間の3~4倍かかってしまい、苦労した印象です。データモデリングは、1回やったからできるというものではなく、繰り返し実践するしかないですね。とはいえ、記述法のルールなどもありますし、最初に必要な知識をインプットするために受講してよかったと思います。

伊藤:

2024年に再度データモデリング研修をおこなった際にも参加いただきましたが、そのときはかなりスムーズに進めていましたよね。実践を経た成果が出ているのではないでしょうか。

——研修のあとは、どのように進めたのでしょうか?

田中様:

データモデリングやデータマネジメントは取り組んですぐに結果が出るものとは思っていなかったこともあり、規約や方針の策定よりも、伊藤さんのおっしゃる通り、データの解明からした方がよいと考え、データ調査からスタートしました。

——データ調査も大変そうです

伊藤:

最初は1~2ヶ月ほど試験的に、システム観点からデータモデリングをしてはどうかと提案して、実施可能かを検証しました。データベースのテーブルや項目からデータモデリングする手法ですが、やはり厳しいという結果でしたね。

田中様:

例えば「売上」というテーブルを見ても、どのタイミングのどの売上のデータか分かりません。データだけ見てもダメだと身に染みて理解しましたし、データに意味を持たせることがこんなにも大変なのかと改めて感じました。その後、データ総研からのアドバイスもあって、業務理解から始める形で進めることにしました。

——業務理解はどのように進めたのですか?

田中様:

まずは5つのサービスから営業と企画の2名ずつにヒアリングしていきました。伊藤さん・野原さんも参加し、業務フローから「お客様へのアポイントをどのように取るのか」など細かく聞いていきました。あわせて利用している業務システムの調査もおこないました。

野原:

ヒアリングを通して、サービスごとに「契約」を「申し込み」と呼んでいたり、「商品」を「企画」と呼んでいたりなど、用語が違うことも分かりました。業務部門が実際にどう使っているのか、項目単位で意味を紐解くのに少し苦労したように思います。

伊藤:

サービスによって管理の仕方や文化だけでなく、業務のやり方すら違いがあるのはパーソルキャリア様ならではのポイントです。違いがあるのが特徴であり、難しいところでもありますが、そこから、組織ごとのリーダーがどう考えて部署を育てているのかも見えてきます。

田中様:

長く手掛けているサービスもあれば、新しく生み出されたサービスもあり、サブスクリプション型のプランを持つサービスもあるので、サービスごとに異なる会社のような業務形態であり、データ保有量も異なります。これまでもサービスを横断して用語の統一の必要性を感じているシーンも多かったのですが、複合的に法人顧客へ価値提供をしたい、という思いから機運がさらに高まってきました。

伊藤:

今後もおそらくサービスが増えていくと思うのですが、そのなかでどこに基本を置くのかが楽しくも悩ましいポイントです。今回は最終的に人材紹介と求人をメインに決めましたが、基本をしっかり定めなければ、データモデルの配置や骨組みも決めづらくなります。

——データモデリングで特に大変だったことはありますか?

伊藤:

今回は、オーソドックスなデータモデリングをおこなうため、「入出力調査票」の作成からおこないました。短期的な目的だけならば、必要最低限でもよいのですが、先を見据えたらすべてをこのタイミングで洗い出した方がよいと考えたのですが、かなりボリュームのある作業なので大変だったと思います。

田中様:

業務システムの画面からデータの意味を紐解いていく、ということでしたよね。業務フロー図を入手したうえで、データ分析に資する業務や、重要なデータ、どこに焦点を当てるべきかを考察し、「日々どう入力しているか」をヒアリングして入出力調査票を作成していきました。人材紹介サービスだけでも200項目くらいあり、大変でしたが、必要なものだったと思います。

山本:

なかには使われていない項目や、誰も意味が分からない項目などもありました。オペレーショナルな業務をしている方は項目の意味まで分からず、別の立場の方に聞いて、どんな目的かが判明したこともありました。別のサービスで使っていたものを展開しているなど、元をたどらなければ分からないこともあり、難しかったです。

入出力調査票では、業務知識がなくても分かるように調整する必要があり、細かな指摘・コメントが多くなったのですが、1つひとつ丁寧に対応いただき、助かりました。

伊藤:

業務の変化にシステムが追い付かず、乖離しているところも見られましたが、システムと業務の接点となる入出力を中心にデータを設計すると、ブレることなく、全員が納得するものを実現できます。まさにデータ総研が掲げる「データ中心アプローチ」であり、それを体現していただいたと思います。

田中様:

パーソルキャリアのデータベースには数千以上のテーブルがあり、これらをすべてリバースエンジニアリングで分析するのは無理があります。人間が意思と意味を持って入力しているところを重視する考えはよく分かります。

どのタイミングでどのようなデータを入力するのか、入出力調査票がそろったところでデータモデリングに入りましたが、ここはプロであるデータ総研にお任せしており、その後はスムーズに進みました。

――現時点での成果を教えてください。

田中様:

仕組みや環境が整い、これから実データを活用するにあたって、セキュリティ規約や利用用途のルールなどを整備しています。「こうあるべき」と「使いやすい」のちょうどよいバランスを考え、DMBOK(※)をベースに検討しているところです。だれがデータを使うかによって、どこまで整備すべきかも変わるため、現行の社内規定等も鑑みて、事業部の戦略とあわせて1つずつ決めています。

※Data Management Body of Knowledge。データマネジメントに関する知識を体系立ててまとめた書籍

伊藤:

方針策定にあたっては、データマネジメント講習をおこない、少人数でデータ活用上の課題をディスカッションして整理しました。本来ならば、基本方針にはビジネス課題を設定すべきですが、現時点では数が多く、抽象度が高いことが分かったため、まずはデータマネジメントの課題を洗い出し、整理して、方針として整えてお渡ししました。

田中様:

議論の成果をまとめた基本方針書は、データ活用の「憲法」のようなイメージで、法律に落とし込んでいくのはこれから、といったところですね。やることが多すぎるので、教科書通りに進めるのがよいと考えています。2024年下期からはチームメンバーが増えましたが、生成AI活用によりデータマネジメントを自動化するなど、効率化も模索しています。

パーソルキャリアの主要事業であるdodaは、法人顧客と転職希望者との最適なマッチングの総量を増やしていかなければなりません。今回は法人データ基盤を整備しましたが、これから他事業ドメインのデータマネジメント」も含めて足並みをそろえることになるはずです。ひと通り経験したことで、理想像への道は見えましたし、よい未来を作れると確信しています。そのためにもデータモデリングができる人材の強化は急務で、データ総研には研修だけでなく、OJTなども含めたサポートをお願いしたいです。

野原:

田中様をはじめ皆さん、データモデリングの重要性や必要性を理解されていて、チームで一丸となって進めていただいた印象があります。ここまで意識の高い企業はなかなかありません。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

会社名:パーソルキャリア株式会社

代表者:代表取締役社長 瀬野尾 裕

設立:1989年

事業内容:

人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援、副業・兼業・フリーランス支援サービスの提供

URL:https://www.persol-career.co.jp/

企業概要:

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

ジール様でご導入いただいているデータモデリングスタンダードコース【入門編】は、データマネジメントの実践に欠かせないコアスキルである「データモデリング」の基礎を学びます。洗練された方法論に基づく学習プログラムに仕上げているため、初学者でも技術習得が容易な内容となっています。

詳細はこちら

https://jp.drinet.co.jp/school/standard-entry

・データ活用概論

データ活用の方法の講義

・演習1:仮説を立ててみる

仮説検証型アプローチの演習

・演習2:データモデルで表現してみる

演習1で考えた内容をデータモデルで表現する演習

・まとめ

データ活用・データマネジメントの関係の解説、講義の振り返り

データマネジメント・コンサルティングに関する

課題・お悩みはお気軽にご相談ください。

Copyright © DRI, All Rights Reserved